地無し尺八製作(その81)

地無し尺八製作(その1)(2025.8.9)2尺7寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その2)(2025.8.9)2尺7寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その3)(2025.8.9)2尺7寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その4)(2025.8.9)2尺7寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その5)(2025.8.9)2尺7寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その1)(2025.8.8)2尺7寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その2)(2025.8.8)2尺7寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その3)(2025.8.8)2尺7寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その4)(2025.8.8)2尺7寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その5)(2025.8.8)2尺7寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その6)(2025.8.8)2尺7寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その7)(2025.8.8)2尺7寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その1)(2025.8.7)2尺7寸管の下作り作業

今朝はため直しの完了した2尺7寸管の下作りをしました。節抜き作業の後、手穴開けまでが完了しました。あまりに太いので、調律は困難かと思われます。床飾りにした方がよさそうです。

私の事ですが、白内障の手術が決まっていましたが、血糖値が高いとのことで、内科で治療を受けることになりました。明日の診察次第では、入院になるかも知れません。そうなれば、これまで続けてきました尺八製作も、一時中断をすることになります。なんとか9月末には、回復して川崎の自宅に戻りたいです。

私の事ですが、白内障の手術が決まっていましたが、血糖値が高いとのことで、内科で治療を受けることになりました。明日の診察次第では、入院になるかも知れません。そうなれば、これまで続けてきました尺八製作も、一時中断をすることになります。なんとか9月末には、回復して川崎の自宅に戻りたいです。

地無し尺八製作(その2)(2025.8.7)2尺7寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その3)(2025.8.7)2尺7寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その4)(2025.8.7)2尺7寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その5)(2025.8.7)2尺7寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その6)(2025.8.7)2尺7寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その7)(2025.8.7)2尺7寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その8)(2025.8.7)2尺7寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その9)(2025.8.7)2尺7寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その1)(2025.8.6)2尺5寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その2)(2025.8.6)2尺5寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その3)(2025.8.6)2尺5寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その4)(2025.8.6)2尺5寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その5)(2025.8.6)2尺5寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その6)(2025.8.6)2尺5寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その7)(2025.8.6)2尺5寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その1)(2025.8.5)2尺5寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その2)(2025.8.5)2尺5寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その3)(2025.8.5)2尺5寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その4)(2025.8.5)2尺5寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その5)(2025.8.5)2尺5寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その6)(2025.8.5)2尺5寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その7)(2025.8.5)2尺5寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その8)(2025.8.5)2尺5寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その1)(2025.8.4)2尺5寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その2)(2025.8.4)2尺5寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その3)(2025.8.4)2尺5寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その4)(2025.8.4)2尺5寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その5)(2025.8.4)2尺5寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その6)(2025.8.4)2尺5寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その7)(2025.8.4)2尺5寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その8)(2025.8.4)2尺5寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その1)(2025.8.3)2尺8寸管の歌口仕上げ他作業

毎日の猛暑、尺八製作工房は日中は40℃になるので、早朝に作業をしています。実家に帰省して早朝でも、30℃くらいありましたが、今朝は周囲の山から冷気でしょうか、窓を開けたら涼しく感じました。秋が近づいているようです。来週は雨が降るようなので、朝晩は涼しくなるかも知れません。今朝は2尺8寸管の歌口仕上げの後、管尻内部に鼓加工をして、下作りが完了しました。また新規に桜井無笛作の2尺5寸管をモデルに太い竹材で2尺5寸管を製作することにしました。今朝はため直しをしました。

地無し尺八製作(その2)(2025.8.3)2尺8寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その3)(2025.8.3)2尺8寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その4)(2025.8.3)2尺8寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その5)(2025.8.3)2尺8寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その6)(2025.8.3)2尺8寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その7)(2025.8.3)2尺8寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その1)(2025.8.2)2尺8寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その2)(2025.8.2)2尺8寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その3)(2025.8.2)2尺8寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その4)(2025.8.2)2尺8寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その5)(2025.8.2)2尺8寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その6)(2025.8.2)2尺8寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その7)(2025.8.2)2尺8寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その1)(2025.8.1)2尺8寸管の下作り作業

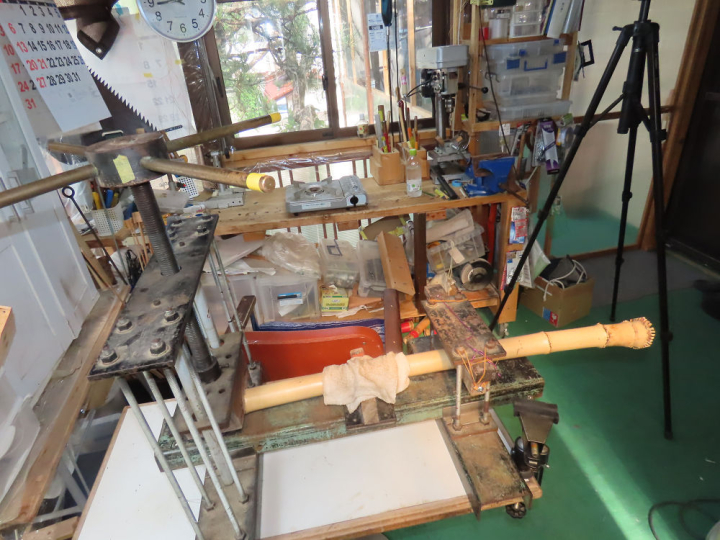

7月27日に川崎市の自宅を車で午前8時に出発、愛知県伊良湖岬港まで310キロ走行し、伊良湖港発14時10分の伊勢湾フェリーで鳥羽港に、そこから志摩市賢島のホテルに向かい宿泊、28日は、和歌山県大地町にあるクジラ博物館の近く、白鯨に宿泊、29日は南紀白浜のホテルに宿泊、30日は、朝から津波警報が出ている中を大阪に向かいました。大阪池田から名神高速、さらに中国道、岡山道を経由して4日間で約1000キロを走行して、岡山県高梁市の実家に午後4時前に無事に到着しました。昨日は高梁市は気温が40.4℃と全国に名前が知られました。実家の2階作業場も昼間は40℃になり、とても作業は出来ません。今朝は気温が上昇する前に、和室のエアコンからの風を、サイクルファンを使い作業場に送り、室温を30℃に下げての作業でした。新規に2尺8寸管の竹材を用意して、ため直しの後、節抜きから手穴開けまでが完了しました。地無し長管は、節マタギの方が息受けも良く、満足のいく音が響きます。みなさんに提供する長管は

形の良いものですが、自分の吹き料の長管はすべて節マタギです。門田笛空師の製作されました巨管の2尺6寸管、私の所蔵する中で、最高の息受けで、節マタギです。今回の2尺8寸管もどのくらいに満足できる尺八になるか楽しみです。

形の良いものですが、自分の吹き料の長管はすべて節マタギです。門田笛空師の製作されました巨管の2尺6寸管、私の所蔵する中で、最高の息受けで、節マタギです。今回の2尺8寸管もどのくらいに満足できる尺八になるか楽しみです。

地無し尺八製作(その2)(2025.8.1)2尺8寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その3)(2025.8.1)2尺8寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その4)(2025.8.1)2尺8寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その5)(2025.8.1)2尺8寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その6)(2025.8.1)2尺8寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その7)(2025.8.1)2尺8寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その8)(2025.8.1)2尺8寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その9)(2025.8.1)2尺8寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その10)(2025.8.1)2尺8寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その1)(2025.7.26)2尺5寸管仕上げ他作業

地無し尺八製作(その2)(2025.7.26)2尺5寸管仕上げ他作業

地無し尺八製作(その3)(2025.7.26)2尺5寸管仕上げ他作業

地無し尺八製作(その4)(2025.7.26)2尺5寸管仕上げ他作業

地無し尺八製作(その5)(2025.7.26)2尺5寸管仕上げ他作業

地無し尺八製作(その1)(2025.7.25)2尺5寸管藤巻縁塗り作業

今日は、作業場の気温は38℃、湿度は50パーセントと厳しい条件でした。藤巻表面の漆が乾燥したので、ワイヤブラシで削り落として、養生テープを取り除き、再度、養生テープを巻いて、藤巻の縁塗りをしました。これで漆が乾燥すれば、2尺5寸管は完成します。これで川崎の自宅での作業は終わりました。明後日の早朝、岡山県高梁市の実家に向かい、3泊4日の旅です。30日の夕方、実家に到着予定、妻は仕事のために30日の夜、夜行寝台、サンライズ出雲にて東京に向かいます。