地無し尺八製作(その82)

地無し尺八製作(その1)(2025.9.4)2尺3寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その2)(2025.9.4)2尺3寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その3)(2025.9.4)2尺3寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その4)(2025.9.4)2尺3寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その5)(2025.9.4)2尺3寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その6)(2025.9.4)2尺3寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その7)(2025.9.4)2尺3寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その1)(2025.9.3)2尺3寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その2)(2025.9.3)2尺3寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その3)(2025.9.3)2尺3寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その4)(2025.9.3)2尺3寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その5)(2025.9.3)2尺3寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その6)(2025.9.3)2尺3寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その7)(2025.9.3)2尺3寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その8)(2025.9.3)2尺3寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その9)(2025.9.3)2尺3寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その1)(2025.9.2)2尺3寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その2)(2025.9.2)2尺3寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その3)(2025.9.2)2尺3寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その4)(2025.9.2)2尺3寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その5)(2025.9.2)2尺3寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その1)(2025.9.1)2尺3寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その2)(2025.9.1)2尺3寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その3)(2025.9.1)2尺3寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その4)(2025.9.1)2尺3寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その5)(2025.9.1)2尺3寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その6)(2025.9.1)2尺3寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その7)(2025.9.1)2尺3寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その1)(2025.8.31)2尺3寸管の下作り作業

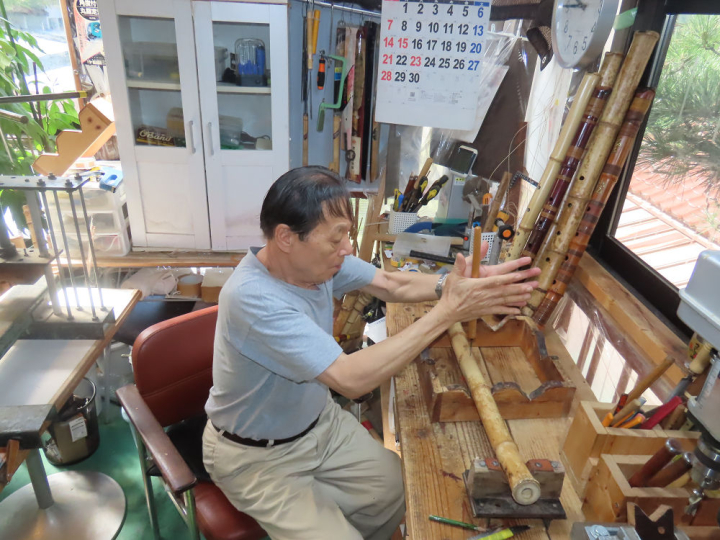

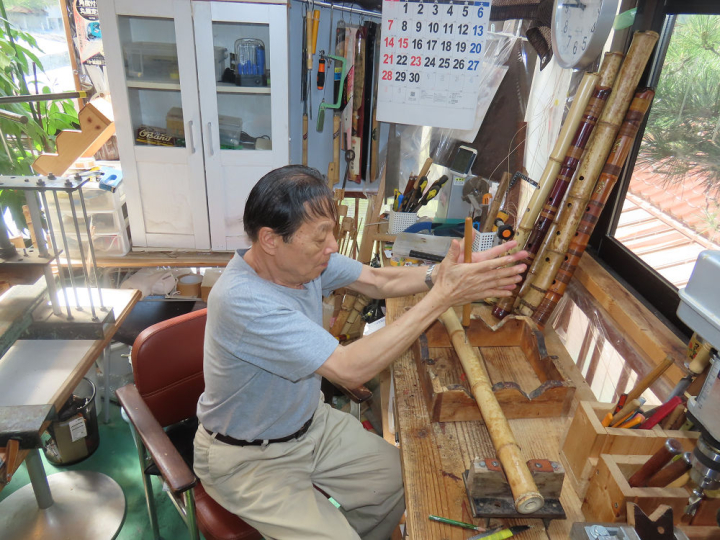

8月18日に高梁中央病院に入院をして、昨日、30日に退院をしました。毎日、病室から、生まれ育った郷里の山々を眺めていました。残念ながら私の病室からは、雲海の城、備中松山城は眺めることは出来ませんでした。8月も今日で終わりですが、早朝には、周りの山々に雲海が出るようになりました。今日は昼までに、新規に大久保甲童作の2尺3寸管をモデルに、2尺3寸管の竹材のため直し、節抜きの後、手穴開けまでが完了しました。大久保甲童作の2尺3寸管も久々に息を入れました。

地無し尺八製作(その2)(2025.8.31)2尺3寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その3)(2025.8.31)2尺3寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その4)(2025.8.31)2尺3寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その5)(2025.8.31)2尺3寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その6)(2025.8.31)2尺3寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その7)(2025.8.31)2尺3寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その8)(2025.8.31)2尺3寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その9)(2025.8.31)2尺3寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その10)(2025.8.31)2尺3寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その1)(2025.8.16)5本の尺八内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その2)(2025.8.16)5本の尺八内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その3)(2025.8.16)5本の尺八内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その4)(2025.8.16)5本の尺八内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その5)(2025.8.16)5本の尺八内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その6)(2025.8.16)5本の尺八内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その7)(2025.8.16)5本の尺八内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その8)(2025.8.16)5本の尺八内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その9)(2025.8.16)5本の尺八内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その10)(2025.8.16)5本の尺八内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その11)(2025.8.16)5本の尺八内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その12)(2025.8.16)5本の尺八内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その13)(2025.8.16)5本の尺八内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その1)(2025.8.15)2尺8寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その2)(2025.8.15)2尺8寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その3)(2025.8.15)2尺8寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その4)(2025.8.15)2尺8寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その5)(2025.8.15)2尺8寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その1)(2025.8.14)2尺8寸管の歌口入れまでの作業

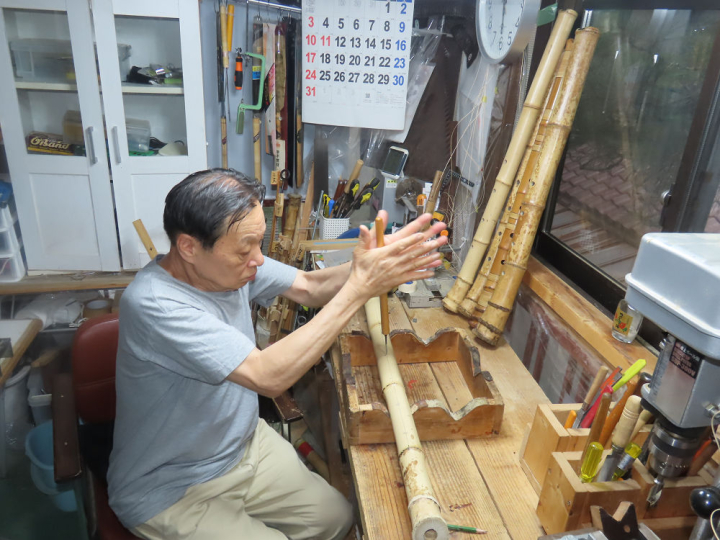

今朝は涼しいうちに、2尺8寸管の手穴仕上げの後、歌口入れまでが完了しました。昨日、墓掃除に出かけて、転倒して右手首を痛めましたが、今朝の作業、工具を持つたびに、痛みを感じました。普段、なにも気にしませんが、利き手の右手を痛めると、何をするにも困ります。こちらに帰省して、節マタギの2尺8寸管(730グラム)を製作、今回の2尺8寸管(630グラム)姿は、良くても、重量の違いは音味に答えが出ます。現代尺八のように、歌口を吹く奏法ならば、大きな音が響けば満足でしょうが、管尻から音を出す奏法ならば、その音味に大きな違いがでます。貴賓のある響きを求めるならば、やはり重くて堅い竹材が横綱です。地無し尺八には、貴賓ある音味を求める楽しみがあります。来週から入院しますが、尺八を吹くこと、製作することも出来ず、いかに毎日を過ごすかが問題です。