地無し尺八製作(その83)

地無し尺八製作(その1)(2025.9.21)2尺2寸管藤巻・漆塗り作業

地無し尺八製作(その2)(2025.9.21)2尺2寸管藤巻・漆塗り作業

地無し尺八製作(その3)(2025.9.21)2尺2寸管藤巻・漆塗り作業

地無し尺八製作(その4)(2025.9.21)2尺2寸管藤巻・漆塗り作業

地無し尺八製作(その5)(2025.9.21)2尺2寸管藤巻・漆塗り作業

地無し尺八製作(その6)(2025.9.21)2尺2寸管藤巻・漆塗り作業

地無し尺八製作(その1)(2025.9.20)2尺6寸管の歌口仕上げ他作業

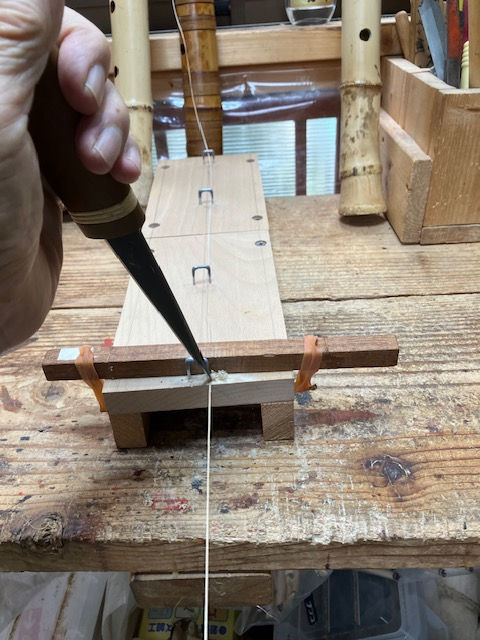

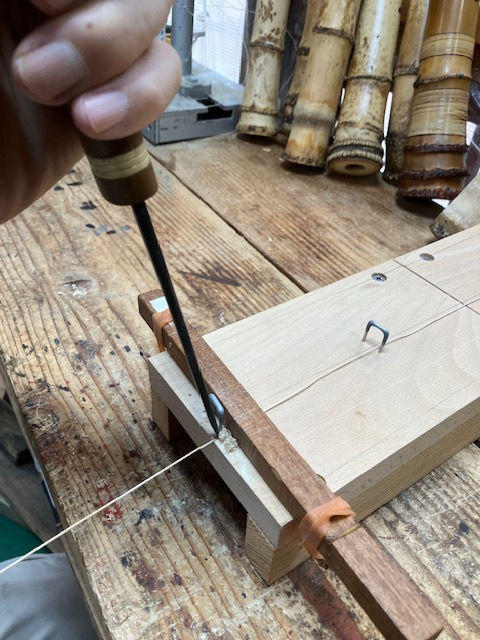

今日は彼岸の入りで、朝食後、方谷林に向かう、急坂の上に蓮華寺があり、墓地はさらに裏山にあります。墓地への道は、両側が竹藪なので、イノシシが掘り返した歩道を登れば、やっと我が家の墓です。先月、2週間も入院生活をしたので、下半身の力不足、何度も休みながら墓地に到着しました。墓掃除も終えて、帰宅して、着替えてから尺八製作作業をしました。2尺6寸管の歌口仕上げの後、管尻内部に鼓加工をして、下作りが完了しました。また、昨年、製作しました太い2尺2寸管(600グラム)、津軽3名人の一人、折登如月作の2尺2寸管、弘前市郊外にあります猿賀神社宮司でした、津島孤松門下の山谷孤山師が愛用されたものを参考に、私が製作しました錦風流用の尺八、息受けも良いので、総藤巻をすることにしました。千葉県佐倉市の福田氏から、3厘籐100本が届きましたので、今日は15本の面取り作業を1時間かけてしました。私の地無し尺八、管尻内部に鼓加工をしますが、現代尺八のように、地無し尺八も、歌口を吹いて音を出すなら、鼓加工は必要ありません。私のように歌口からは音を出さずに、管尻の先から音を出すには、空気砲の原理で、鼓が必要になります。すなわち丹田で鳴らす奏法にのみ必要になります。

地無し尺八製作(その2)(2025.9.20)2尺6寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その3)(2025.9.20)2尺6寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その4)(2025.9.20)2尺6寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その5)(2025.9.20)2尺6寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その6)(2025.9.20)2尺6寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その7)(2025.9.20)2尺6寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その8)(2025.9.20)2尺6寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その9)(2025.9.20)2尺6寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その1)(2025.9.19)2尺6寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その2)(2025.9.19)2尺6寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その3)(2025.9.19)2尺6寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その4)(2025.9.19)2尺6寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その5)(2025.9.19)2尺6寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その6)(2025.9.19)2尺6寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その7)(2025.9.19)2尺6寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その1)(2025.9.18)2尺6寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その2)(2025.9.18)2尺6寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その3)(2025.9.18)2尺6寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その4)(2025.9.18)2尺6寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その5)(2025.9.18)2尺6寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その6)(2025.9.18)2尺6寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その8)(2025.9.18)2尺6寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その9)(2025.9.18)2尺6寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その10)(2025.9.18)2尺6寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その1)(2025.9.17)2尺1寸管の歌口仕上げ他作業

今朝は12日の左目白内障手術の後、久々に作業をしました。9月半ばを過ぎても30度を超える残暑です。手術後、今日まで洗顔もシャンプーも禁止です。明日からやっと、すっきりしますが、来週24日は、右目の白内障の手術があります。今は、右目で近くのものを見ることが出来ますが、今度は老眼鏡が必要になります。今朝は2尺1寸管の歌口仕上げをして、管尻内部に鼓加工をしました。癖のある竹から製作しましたが、地無し尺八としては、良き音味がします。その後、門田笛空作の2尺6寸管(800グラム)をモデルに製作しました、800グラムの2尺6寸管、顎当たりが良くないので門田笛空作の顎当たりと同じように加工をしました。