地無し尺八製作(その80)

地無し尺八製作(その1)(2025.7.21)3厘籐の面取り作業他作業

地無し尺八製作(その2)(2025.7.21)3厘籐の面取り作業他作業

地無し尺八製作(その3)(2025.7.21)3厘籐の面取り作業他作業

地無し尺八製作(その4)(2025.7.21)3厘籐の面取り作業他作業

地無し尺八製作(その5)(2025.7.21)3厘籐の面取り作業他作業

地無し尺八製作(その6)(2025.7.21)3厘籐の面取り作業他作業

地無し尺八製作(その7)(2025.7.21)3厘籐の面取り作業他作業

3厘籐の面取りのくず(クリックで画像を拡大)

3厘籐の面取りのくず(クリックで画像を拡大) 3厘籐、13本の面取りが完了(クリックで画像を拡大)

3厘籐、13本の面取りが完了(クリックで画像を拡大)

地無し尺八製作(その1)(2025.7.20)3本の尺八の内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その2)(2025.7.20)3本の尺八の内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その3)(2025.7.20)3本の尺八の内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その4)(2025.7.20)3本の尺八の内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その5)(2025.7.20)3本の尺八の内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その6)(2025.7.20)3本の尺八の内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その7)(2025.7.20)3本の尺八の内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その8)(2025.7.20)3本の尺八の内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その9)(2025.7.20)3本の尺八の内部漆塗り作業

3本を室箱で乾燥させる(クリックで画像を拡大)

3本を室箱で乾燥させる(クリックで画像を拡大)

地無し尺八製作(その1)(2025.7.19)1尺8寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その2)(2025.7.19)1尺8寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その3)(2025.7.19)1尺8寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その4)(2025.7.19)1尺8寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その5)(2025.7.19)1尺8寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その6)(2025.7.19)1尺8寸管の歌口仕上げ他作業

息受けの改善を確認(クリックで画像を拡大)

息受けの改善を確認(クリックで画像を拡大) 1尺8寸管の下作りが完了(クリックで画像を拡大)

1尺8寸管の下作りが完了(クリックで画像を拡大)

地無し尺八製作(その1)(2025.7.18)1尺8寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その2)(2025.7.18)1尺8寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その3)(2025.7.18)1尺8寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その4)(2025.7.18)1尺8寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その5)(2025.7.18)1尺8寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その6)(2025.7.18)1尺8寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その7)(2025.7.18)1尺8寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その8)(2025.7.18)1尺8寸管の歌口入れまでの作業

歌口部に水牛の角を入れた(クリックで画像を拡大)

歌口部に水牛の角を入れた(クリックで画像を拡大) 歌口部に水牛の角を入れた(クリックで画像を拡大)

歌口部に水牛の角を入れた(クリックで画像を拡大)

地無し尺八製作(その1)(2025.7.17)1尺8寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その2)(2025.7.17)1尺8寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その3)(2025.7.17)1尺8寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その4)(2025.7.17)1尺8寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その5)(2025.7.17)1尺8寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その6)(2025.7.17)1尺8寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その7)(2025.7.17)1尺8寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その8)(2025.7.17)1尺8寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その9)(2025.7.17)1尺8寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その1)(2025.7.16)2尺1寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その2)(2025.7.16)2尺1寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その3)(2025.7.16)2尺1寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その4)(2025.7.16)2尺1寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その5)(2025.7.16)2尺1寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その6)(2025.7.16)2尺1寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その7)(2025.7.16)2尺1寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その1)(2025.7.14)2尺1寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その2)(2025.7.14)2尺1寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その3)(2025.7.14)2尺1寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その4)(2025.7.14)2尺1寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その5)(2025.7.14)2尺1寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その6)(2025.7.14)2尺1寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その7)(2025.7.14)2尺1寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その8)(2025.7.14)2尺1寸管の歌口入れまでの作業

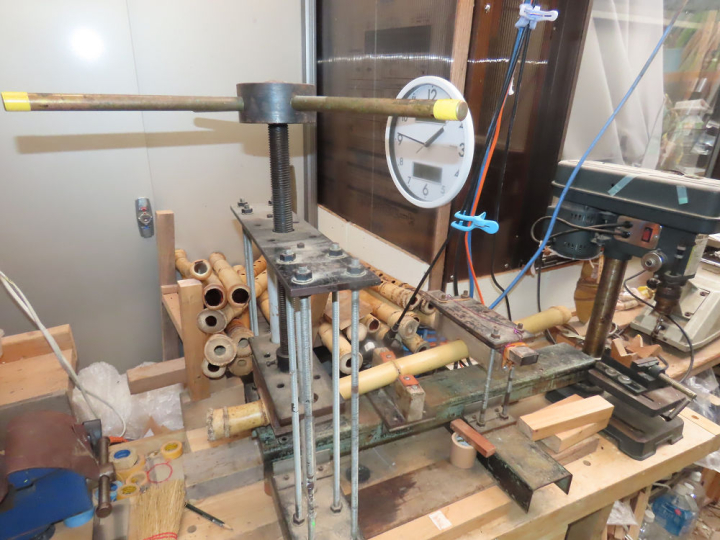

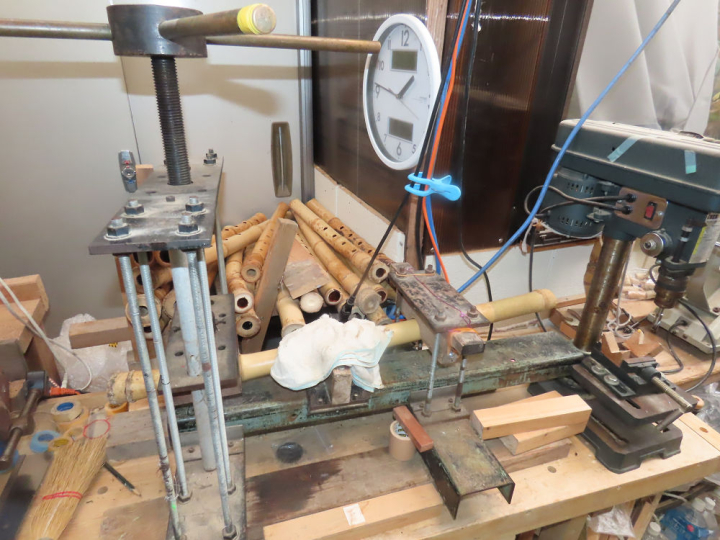

地無し尺八製作(その1)(2025.7.13.)2尺1寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その2)(2025.7.13.)2尺1寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その3)(2025.7.13.)2尺1寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その4)(2025.7.13.)2尺1寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その5)(2025.7.13.)2尺1寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その6)(2025.7.13.)2尺1寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その7)(2025.7.13.)2尺1寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その8)(2025.7.13.)2尺1寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その9)(2025.7.13.)2尺1寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その10)(2025.7.13.)2尺1寸管の下作り作業

2尺1寸管の手穴開けまでが完了(クリックで画像を拡大)

2尺1寸管の手穴開けまでが完了(クリックで画像を拡大)

地無し尺八製作(その1)(2025.7.8)3本の尺八が完成作業

地無し尺八製作(その2)(2025.7.8)3本の尺八が完成作業

地無し尺八製作(その3)(2025.7.8)3本の尺八が完成作業

地無し尺八製作(その4)(2025.7.8)3本の尺八が完成作業

地無し尺八製作(その5)(2025.7.8)3本の尺八が完成作業

地無し尺八製作(その6)(2025.7.8)3本の尺八が完成作業

地無し尺八製作(その1)(2025.7.7)3本の尺八の藤巻縁塗り作業

地無し尺八製作(その2)(2025.7.7)3本の尺八の藤巻縁塗り作業

地無し尺八製作(その3)(2025.7.7)3本の尺八の藤巻縁塗り作業

地無し尺八製作(その4)(2025.7.7)3本の尺八の藤巻縁塗り作業

地無し尺八製作(その5)(2025.7.7)3本の尺八の藤巻縁塗り作業

地無し尺八製作(その6)(2025.7.7)3本の尺八の藤巻縁塗り作業

地無し尺八製作(その7)(2025.7.7)3本の尺八の藤巻縁塗り作業

地無し尺八製作(その8)(2025.7.7)3本の尺八の藤巻縁塗り作業

3本を室箱で乾燥させる(クリックで画像を拡大)

3本を室箱で乾燥させる(クリックで画像を拡大)

地無し尺八製作(その1)(2025.7.6)4本の尺八、内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その2)(2025.7.6)4本の尺八、内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その3)(2025.7.6)4本の尺八、内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その4)(2025.7.6)4本の尺八、内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その5)(2025.7.6)4本の尺八、内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その6)(2025.7.6)4本の尺八、内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その7)(2025.7.6)4本の尺八、内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その8)(2025.7.6)4本の尺八、内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その9)(2025.7.6)4本の尺八、内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その10)(2025.7.6)4本の尺八、内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その11)(2025.7.6)4本の尺八、内部漆塗り作業

地無し尺八製作(その12)(2025.7.6)4本の尺八、内部漆塗り作業

4本を室箱で乾燥させる(クリックで画像を拡大)

4本を室箱で乾燥させる(クリックで画像を拡大)

地無し尺八製作(その1)(2025.7.5.)2尺3寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その2)(2025.7.5.)2尺3寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その3)(2025.7.5.)2尺3寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その4)(2025.7.5.)2尺3寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その5)(2025.7.5.)2尺3寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その6)(2025.7.5.)2尺3寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その7)(2025.7.5.)2尺3寸管の歌口仕上げ他作業

耕月作の2尺管のピッチの確認(クリックで画像を拡大)

耕月作の2尺管のピッチの確認(クリックで画像を拡大) 耕月作の2尺管のピッチの確認(クリックで画像を拡大)

耕月作の2尺管のピッチの確認(クリックで画像を拡大)