地無し尺八製作(その85)

地無し尺八製作(その1)(2025.10.23)2尺7寸管下作り作業

地無し尺八製作(その2)(2025.10.23)2尺7寸管下作り作業

地無し尺八製作(その3)(2025.10.23)2尺7寸管下作り作業

地無し尺八製作(その4)(2025.10.23)2尺7寸管下作り作業

地無し尺八製作(その5)(2025.10.23)2尺7寸管下作り作業

地無し尺八製作(その6)(2025.10.23)2尺7寸管下作り作業

地無し尺八製作(その7)(2025.10.23)2尺7寸管下作り作業

地無し尺八製作(その8)(2025.10.23)2尺7寸管下作り作業

地無し尺八製作(その1)(2025.10.22)1尺4寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その2)(2025.10.22)1尺4寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その3)(2025.10.22)1尺4寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その4)(2025.10.22)1尺4寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その5)(2025.10.22)1尺4寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その1)(2025.10.20)1尺4寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その2)(2025.10.20)1尺4寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その3)(2025.10.20)1尺4寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その4)(2025.10.20)1尺4寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その5)(2025.10.20)1尺4寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その6)(2025.10.20)1尺4寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その7)(2025.10.20)1尺4寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その8)(2025.10.20)1尺4寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その9)(2025.10.20)1尺4寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その10)(2025.10.20)1尺4寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その11)(2025.10.20)1尺4寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その12)(2025.10.20)1尺4寸管の歌口入れまでの作

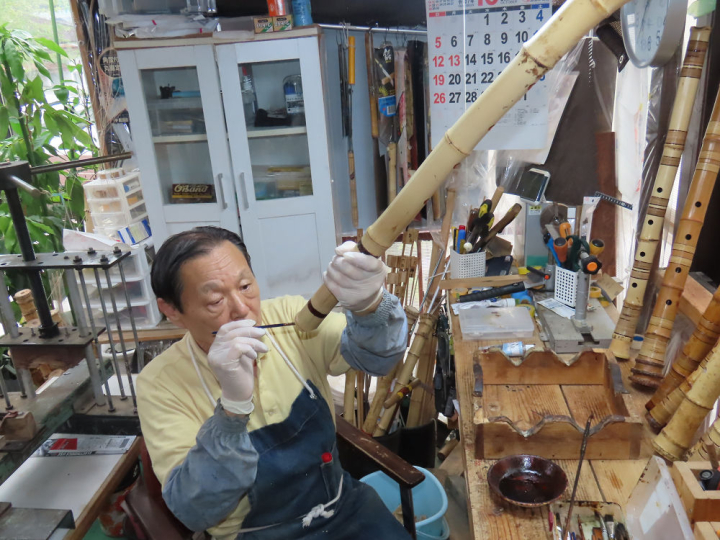

地無し尺八製作(その1)(2025.10.19)2本の尺八、内部漆塗り他作業

今日は2本の尺八(2尺3寸管・2尺6寸管)の内部漆塗りをしました。その後、新規に1尺4寸管の節抜き作業をしました。津軽錦風流3名人の一人、青森に住んでいました津島孤松師の遺品の中に、1尺4寸管の地無し尺八がありました。この尺八の寸法を参考に製作をすることにしました。津軽では、真竹が手に入らず、遺品の1尺4寸管も手穴の位置が一節の間に、1穴、2穴、3穴がある、姿の悪いものですが、製作するにも大変だったことがわかります。

地無し尺八製作(その2)(2025.10.19)2本の尺八、内部漆塗り他作業

地無し尺八製作(その3)(2025.10.19)2本の尺八、内部漆塗り他作業

地無し尺八製作(その4)(2025.10.19)2本の尺八、内部漆塗り他作業

地無し尺八製作(その5)(2025.10.19)2本の尺八、内部漆塗り他作業

地無し尺八製作(その6)(2025.10.19)2本の尺八、内部漆塗り他作業

地無し尺八製作(その7)(2025.10.19)2本の尺八、内部漆塗り他作業

地無し尺八製作(その8)(2025.10.19)2本の尺八、内部漆塗り他作業

地無し尺八製作(その1)(2025.10.18)2尺6寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その2)(2025.10.18)2尺6寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その3)(2025.10.18)2尺6寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その4)(2025.10.18)2尺6寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その5)(2025.10.18)2尺6寸管の歌口仕上げ他作業

地無し尺八製作(その1)(2025.10.17)2尺6寸管の歌口入れまでの作業

先月、白内障の手術をしましたが、経過観察で通院していましたが、今日で卒業出来ました。両眼視力が0.6でしたが、1.5になりました。後は糖尿病の通院です。なんとは、今月30日に神奈川県川崎市の自宅に車で向かえそうです。また、ホームページの年間契約の更新時期がきました。これまでより、いきなり6000円の値上げに驚きました。これから続けるかどうかを考えましたが、とりあえず1年間の契約を済ませました。今日は、午後から井原市美星町にあります青空市場まで野菜を買いに出かけました。昼食は、青空市場の駐車場前にある日本そばの店ですませました。青空市場の裏側には、横山勝也国際尺八研修センセーがあった場所です。帰宅して、2尺6寸管の手穴仕上げの後、歌口入れまでが完了しました。

地無し尺八製作(その2)(2025.10.17)2尺6寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その3)(2025.10.17)2尺6寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その4)(2025.10.17)2尺6寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その5)(2025.10.17)2尺6寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その6)(2025.10.17)2尺6寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その7)(2025.10.17)2尺6寸管の歌口入れまでの作業

地無し尺八製作(その1)(2025.10.16)2尺6寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その2)(2025.10.16)2尺6寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その3)(2025.10.16)2尺6寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その4)(2025.10.16)2尺6寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その5)(2025.10.16)2尺6寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その6)(2025.10.16)2尺6寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その7)(2025.10.16)2尺6寸管の下作り作業

地無し尺八製作(その8)(2025.10.16)2尺6寸管の下作り作業

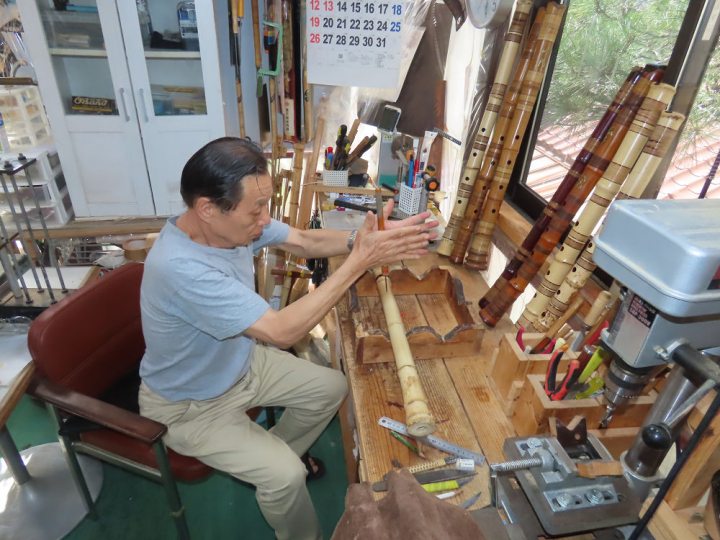

地無し尺八製作(その1)(2025.10.15)2尺3寸管の歌口仕上げ他作業

今日は2尺3寸管の歌口仕上げの後、管尻内部に鼓加工をして下作りが完了しました。昼前に作業の途中、実家の近所にあります、留学生のアパートが、先月、スリランカ留学生が卒業して、8部屋が空き室になったので、様子を見に行ったところ、普段、目にしない西側の壁面を見たら、なんと1階からツタが伸びて2階の窓まで覆っていました。この面にはエアコンの室外機も壁面にありますが、室外機の中まで、ツタの太い弦が貫通していました。作業服に着替えて、1時間ばかり、ツタとの闘いになりました。

なんとか、軽トラ1台分のツタを取り除きました。その後、着替えて昼食の後、再度、尺八製作を続けました。2尺3寸管の下作りが完了したので、今度は桜井無笛作の2尺6寸管をモデルに、竹材を用意して、ため直しをしました。

なんとか、軽トラ1台分のツタを取り除きました。その後、着替えて昼食の後、再度、尺八製作を続けました。2尺3寸管の下作りが完了したので、今度は桜井無笛作の2尺6寸管をモデルに、竹材を用意して、ため直しをしました。