調和道と普化尺八

石綱清圃氏の記事(昭和58年4月1日・同友随報より)

石綱正清圃氏は、普化尺八は富森虚山先生の門下、虚無僧研究会が昭和56年に設立されましたが、それから長きにわたり幹事として活躍されました。生涯を虚無僧史と楠正勝について研究されました。虚無僧研究会役員会では、色々な話題を栃木弁で話されました。また、明暗蒼龍会の総会や研究会にも客員として、毎回、参加されました。

同友随報に掲載されました記事をここに掲載します。

津軽竹談(内山嶺月師を訪ねて)

私が弘前市に、地元錦風流の大家、内山嶺月先生を初めてお訪ねしたのは、昭和47年7月9日であった。在府町の朝陽小学校門前、ひっそりとした庭木立にかこまれて、見るからに誇張も衒いもない古い木造の家を訪れたとき、玄関まで出迎えてくださったのが内山先生であった。背の大きい、風格のある先生である。温顔に笑みをたたえ、立居振舞にも敬虔さをただよわせて、決して尊大ぶらない。言葉の端々ににじみ出る津軽方言がまら、何ともいいようのない親近感をおぼえさせる。私など、まだ尺八家の隅っこの方にも座れない駆出者であるが、それでも、富森虚山先生の門人である、ということだけで一人前の尺八家なみに遇せられたことは、大変ありがたいことであった。内山先生はおっしゃる。「富森先生といえば国宝のような先生ですよ。その系統を引いていらっしゃるのですから、あなたも相当な大家なんでしょう」初対面の先生に大家といわれたのは、生まれて初めてである。一寸てれくさい感じを押しころして、「先生の国宝はいいんですけれど、私なんかはまだ尺八の方では下っ端のその又下の方なんですよ。あまりおどかさないでください」初対面からしてこのような状態である。その後はさながら百年来の知己のように、錦風流の歴史、修行時代の思い出話、同流尺八家の現状など、私の質問にも答えながら、話が明暗寺のことに及ぶと、席を立って奥の方から一冊の古びた小冊子を持ってこられた。見ると、昭和12年3月20日に発行された、塚本虚堂先生著「虚霊山明暗寺文献」というガリ版刷りの冊子である。五十部限定版であるそうな。その中に小林紫山先生門人一覧表がある。小泉止山、明珍宗山、大塚素山・・・岡本天南、長谷川故山、寺田静山と続いてその次に、富森虚山坊、田中碧山・・・とある。東京を遠く離れた弘前の街で、富森先生国宝論を拝聴し、今また約四十年前に出版された古びた本の中に先生のお名前を発見したとき、私自身が何だか急に大きくなったような気がしたのだから不思議である。それと同時に、今居るこの弘前の街が、東京のどこかの身近な街角であるような錯覚におちて、内山先生との親近感がいよいよ濃くなってくるのである。歓談数刻、遂にお暇を告げなければならない時刻となる。別れ際に内山先生は、満面に微笑をたたえて再遇を約しながら、「決して天狗になってはいけませんよ。天狗になると、その人はおしまいです。私が錦風流本曲伝の追録版に久松風陽先生独問答を掲載したのはその為です。あれをよく自得して、おごりたかぶらないように気をつけて下さい」としんみりとおっしゃる。一芸一能に秀でた人は、他人に向かっておだやかである。自分を誇張しない。内山先生のお姿が、如実にそのことを物語っているのである。私は、その最後の言葉を、しっかりと胸に秘めて先生のお宅を辞したのである。

「錦風流、津島孤松師の門下、函館の阿部孤鶴師に東京から錦風流を習いに出かけた東京・吾妻橋の長堀孤雪氏の話」錦風流を習いたいと、函館の阿部孤鶴先生宅を訪問した時に、阿部孤鶴先生が、錦風流五調子の楽譜は、弘前の内山嶺月師に貸し出しているので、内山嶺月師のところに借りに行くようにと言われ、後に、長堀氏は弘前の内山嶺月師を訪問して、錦風流五調子の楽譜の事を聞いたら、先日、栃木県鹿沼市から、石綱清圃氏が来たので、五調子の楽譜は貸してあげたと。長堀氏は東京に戻り、今度は栃木県鹿沼市で青果市場を経営していた、石綱氏を訪ね、やっと阿部孤鶴師の楽譜を手にして、この五調子をカレンダーの裏に、並列譜に書き直して、その楽譜を函館の阿部孤鶴師のところに持参して、稽古をしてもらいました。五調子の並列譜を見て、阿部孤鶴先生が、これなら良くわかると、ほめてもらったとのことでした。」

同友随報に掲載されました記事をここに掲載します。

津軽竹談(内山嶺月師を訪ねて)

私が弘前市に、地元錦風流の大家、内山嶺月先生を初めてお訪ねしたのは、昭和47年7月9日であった。在府町の朝陽小学校門前、ひっそりとした庭木立にかこまれて、見るからに誇張も衒いもない古い木造の家を訪れたとき、玄関まで出迎えてくださったのが内山先生であった。背の大きい、風格のある先生である。温顔に笑みをたたえ、立居振舞にも敬虔さをただよわせて、決して尊大ぶらない。言葉の端々ににじみ出る津軽方言がまら、何ともいいようのない親近感をおぼえさせる。私など、まだ尺八家の隅っこの方にも座れない駆出者であるが、それでも、富森虚山先生の門人である、ということだけで一人前の尺八家なみに遇せられたことは、大変ありがたいことであった。内山先生はおっしゃる。「富森先生といえば国宝のような先生ですよ。その系統を引いていらっしゃるのですから、あなたも相当な大家なんでしょう」初対面の先生に大家といわれたのは、生まれて初めてである。一寸てれくさい感じを押しころして、「先生の国宝はいいんですけれど、私なんかはまだ尺八の方では下っ端のその又下の方なんですよ。あまりおどかさないでください」初対面からしてこのような状態である。その後はさながら百年来の知己のように、錦風流の歴史、修行時代の思い出話、同流尺八家の現状など、私の質問にも答えながら、話が明暗寺のことに及ぶと、席を立って奥の方から一冊の古びた小冊子を持ってこられた。見ると、昭和12年3月20日に発行された、塚本虚堂先生著「虚霊山明暗寺文献」というガリ版刷りの冊子である。五十部限定版であるそうな。その中に小林紫山先生門人一覧表がある。小泉止山、明珍宗山、大塚素山・・・岡本天南、長谷川故山、寺田静山と続いてその次に、富森虚山坊、田中碧山・・・とある。東京を遠く離れた弘前の街で、富森先生国宝論を拝聴し、今また約四十年前に出版された古びた本の中に先生のお名前を発見したとき、私自身が何だか急に大きくなったような気がしたのだから不思議である。それと同時に、今居るこの弘前の街が、東京のどこかの身近な街角であるような錯覚におちて、内山先生との親近感がいよいよ濃くなってくるのである。歓談数刻、遂にお暇を告げなければならない時刻となる。別れ際に内山先生は、満面に微笑をたたえて再遇を約しながら、「決して天狗になってはいけませんよ。天狗になると、その人はおしまいです。私が錦風流本曲伝の追録版に久松風陽先生独問答を掲載したのはその為です。あれをよく自得して、おごりたかぶらないように気をつけて下さい」としんみりとおっしゃる。一芸一能に秀でた人は、他人に向かっておだやかである。自分を誇張しない。内山先生のお姿が、如実にそのことを物語っているのである。私は、その最後の言葉を、しっかりと胸に秘めて先生のお宅を辞したのである。

「錦風流、津島孤松師の門下、函館の阿部孤鶴師に東京から錦風流を習いに出かけた東京・吾妻橋の長堀孤雪氏の話」錦風流を習いたいと、函館の阿部孤鶴先生宅を訪問した時に、阿部孤鶴先生が、錦風流五調子の楽譜は、弘前の内山嶺月師に貸し出しているので、内山嶺月師のところに借りに行くようにと言われ、後に、長堀氏は弘前の内山嶺月師を訪問して、錦風流五調子の楽譜の事を聞いたら、先日、栃木県鹿沼市から、石綱清圃氏が来たので、五調子の楽譜は貸してあげたと。長堀氏は東京に戻り、今度は栃木県鹿沼市で青果市場を経営していた、石綱氏を訪ね、やっと阿部孤鶴師の楽譜を手にして、この五調子をカレンダーの裏に、並列譜に書き直して、その楽譜を函館の阿部孤鶴師のところに持参して、稽古をしてもらいました。五調子の並列譜を見て、阿部孤鶴先生が、これなら良くわかると、ほめてもらったとのことでした。」

安川大五郎氏の記事(その2)(2025.9.4)

この記事も(その1)の頃の、日経新聞に掲載されていました、安川大五郎氏の記事です。

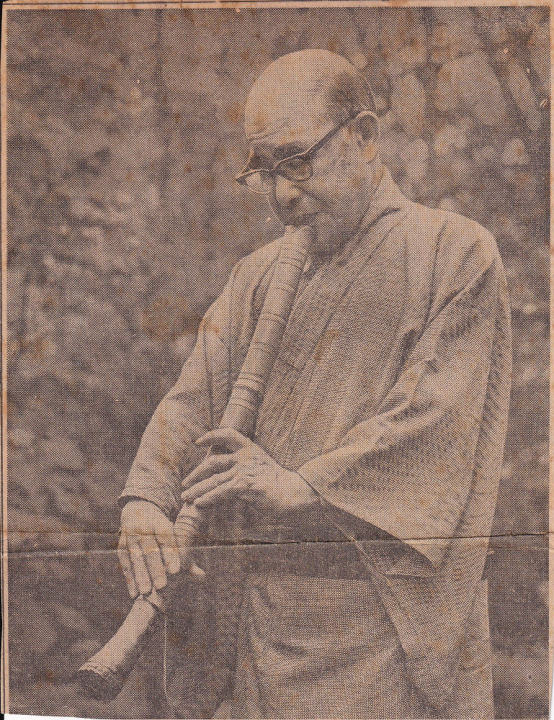

「二尺三寸」音さえて・35年間、健康の度を知る

東京・田園調布・安川邸の庭は小じんまりと落ち着いている。毎朝七時五分、安川さんはこの庭におりる。雨の日も風の日も、夏も冬も。しかし夏の朝はとくによい。静寂ー空気は澄んでうまい。手にした尺八は正確にいうと”尺八”ではない。つまり一尺八寸ではなくて二尺三寸だ。長いから尺八よりも音は低い。ゆっくりと口にあてる。「阿字観」「虚空」といった得意の曲がすべり出す・上手に吹こうなどとは考えない。「阿字観」が十二分のときもある。十分かからないときもある。とにかく長く吹けたときは健康なときだ。調子がいい。東京オリンピック開会式の朝も「阿字観」をやった。心が静まる。安川邸の隣は前日銀総裁山際正道氏邸。安川さんの尺八で目が覚める。安川「つたない音を聞かせまして」山際「いやいや、とてもいい気分です」こんな会話がかわされる。安川さんが尺八を始めた三十五年前だ。九州の本社に尺八の好きな人がいて勧められるままにはじめたが、当の先輩はとっくにやめてしまった。「一度やりはじめたらやめられない性格でネ」と苦笑する。二尺三寸の”尺八”のはじまりは「普化宗」という仏教の一派からだという。徳川時代には虚無僧が盛んに吹いたが、明治になって「廃宗」なった。安川さんの師は虚無僧上がりの「谷狂竹」という浪人。竹一本を持って、夕方ひょっこりやってくる。前ぶれなぞない。この人も終戦後、九州、阿蘇の村民を相手に尺八を教えたのが最後となった。安川さんは「いまは、こんなものをやろうんどという若者はいないだろう」といいながら人に教えることもしないで自由に楽しんでいる。”尺八”が健康の尺度でもあり、気分を落ち着ける道具でもある。東京オリンピック会長といい日本原子力発電会社会長といい枯淡の境地にはいった安川さんだからこそ成功したのだろう。世間から騒がれた原電一号炉も運転をはじめた。運転が遅れても安川さんを責める人はいない。毎朝の尺八の修養がこの人を産業界の世話役につくりあげたのだろうか。

「二尺三寸」音さえて・35年間、健康の度を知る

東京・田園調布・安川邸の庭は小じんまりと落ち着いている。毎朝七時五分、安川さんはこの庭におりる。雨の日も風の日も、夏も冬も。しかし夏の朝はとくによい。静寂ー空気は澄んでうまい。手にした尺八は正確にいうと”尺八”ではない。つまり一尺八寸ではなくて二尺三寸だ。長いから尺八よりも音は低い。ゆっくりと口にあてる。「阿字観」「虚空」といった得意の曲がすべり出す・上手に吹こうなどとは考えない。「阿字観」が十二分のときもある。十分かからないときもある。とにかく長く吹けたときは健康なときだ。調子がいい。東京オリンピック開会式の朝も「阿字観」をやった。心が静まる。安川邸の隣は前日銀総裁山際正道氏邸。安川さんの尺八で目が覚める。安川「つたない音を聞かせまして」山際「いやいや、とてもいい気分です」こんな会話がかわされる。安川さんが尺八を始めた三十五年前だ。九州の本社に尺八の好きな人がいて勧められるままにはじめたが、当の先輩はとっくにやめてしまった。「一度やりはじめたらやめられない性格でネ」と苦笑する。二尺三寸の”尺八”のはじまりは「普化宗」という仏教の一派からだという。徳川時代には虚無僧が盛んに吹いたが、明治になって「廃宗」なった。安川さんの師は虚無僧上がりの「谷狂竹」という浪人。竹一本を持って、夕方ひょっこりやってくる。前ぶれなぞない。この人も終戦後、九州、阿蘇の村民を相手に尺八を教えたのが最後となった。安川さんは「いまは、こんなものをやろうんどという若者はいないだろう」といいながら人に教えることもしないで自由に楽しんでいる。”尺八”が健康の尺度でもあり、気分を落ち着ける道具でもある。東京オリンピック会長といい日本原子力発電会社会長といい枯淡の境地にはいった安川さんだからこそ成功したのだろう。世間から騒がれた原電一号炉も運転をはじめた。運転が遅れても安川さんを責める人はいない。毎朝の尺八の修養がこの人を産業界の世話役につくりあげたのだろうか。

安川大五郎氏の記事(その1)(2025.9.3)

故・明暗蒼龍会2代目会長の高橋峰外氏の、残された資料の中に、安川大五郎氏の日経新聞に掲載された記事がありました。昭和44年8月14日の記事からと。

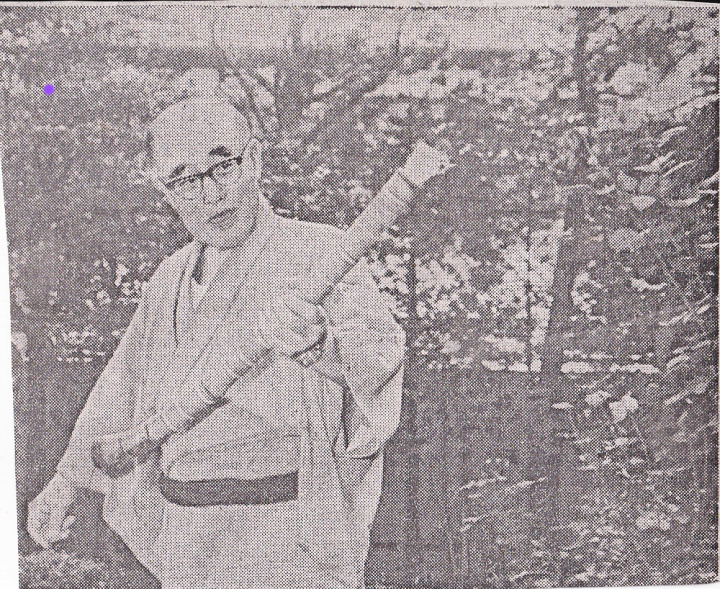

「邪念を払う明暗流」はだかの経営者

「いつもは居間で吹くが、きょうは庭におりよう」。軽い歩どり。着流しだが、しゃきっと姿が決まる。朝もやがうすれていくなか葉かげの濃淡が顔に映り、深く息を吸い込んだと思うと、静かな夏の庭に法竹の音がしみわたる。九州財界の雄、安川電機の総帥の一日は二尺三寸の一管を手に、「気をしずめる」ことから始まる。生真面目な表情で大和調子、本調子、一二三調子、松風と進む。「首振り三年といって、むずかしいものだ」。この道三十数年、尺八からはいって、九寸、法竹としだいにタケが長くなってきた。趣味も一本気である。東京オリンピックの推進役を勤めあげたあと、最近は半官半民の日本産業技術振興協会の会長を引き受けた。資本自由化の進歩につれて外資攻勢は激しくなる。日本側はすぐれた技術で対抗をと周囲の掛け声は高い。「竹を吹く効用は邪念を払うことにある」との奥伝を技術開発の体制作づくりに生かしてみせる構えだ。並みのワンマンではない。大学紛争問題では学生への”呼びかけ”もした。「学生の意見を聞いてみれば無理からぬ事情がある。一にぎりのゲバ棒がすべてだとみてはなるまい。大学をつぶせばいいと考える政治家がいるのは困ったものだ」。法竹は明暗流。世相の明暗をみる目も意外に若く、焦点を定めている。明治の背骨をゆかたがけで、型にはまらない一人の経営者。吹き終えてひとこと「無念無想の境地だよ」。(安川電機製作所会長)

「邪念を払う明暗流」はだかの経営者

「いつもは居間で吹くが、きょうは庭におりよう」。軽い歩どり。着流しだが、しゃきっと姿が決まる。朝もやがうすれていくなか葉かげの濃淡が顔に映り、深く息を吸い込んだと思うと、静かな夏の庭に法竹の音がしみわたる。九州財界の雄、安川電機の総帥の一日は二尺三寸の一管を手に、「気をしずめる」ことから始まる。生真面目な表情で大和調子、本調子、一二三調子、松風と進む。「首振り三年といって、むずかしいものだ」。この道三十数年、尺八からはいって、九寸、法竹としだいにタケが長くなってきた。趣味も一本気である。東京オリンピックの推進役を勤めあげたあと、最近は半官半民の日本産業技術振興協会の会長を引き受けた。資本自由化の進歩につれて外資攻勢は激しくなる。日本側はすぐれた技術で対抗をと周囲の掛け声は高い。「竹を吹く効用は邪念を払うことにある」との奥伝を技術開発の体制作づくりに生かしてみせる構えだ。並みのワンマンではない。大学紛争問題では学生への”呼びかけ”もした。「学生の意見を聞いてみれば無理からぬ事情がある。一にぎりのゲバ棒がすべてだとみてはなるまい。大学をつぶせばいいと考える政治家がいるのは困ったものだ」。法竹は明暗流。世相の明暗をみる目も意外に若く、焦点を定めている。明治の背骨をゆかたがけで、型にはまらない一人の経営者。吹き終えてひとこと「無念無想の境地だよ」。(安川電機製作所会長)

中村掬風先生の略歴(2025.9.2)

中村掬風先生は、大阪の桜井無笛先生の師匠でした。本名は中村憲二郎、明治22年10月27日福岡県糸島郡旧志摩村大字津和崎145生まれ。明治43年9月、22歳の時に福岡市奥ノ堂井上染染料店(現株式会社井上喜商店)に勤務、大正4年同熊本支店の創始と共に、その営業主任として転勤、29歳の折、同店を退職、熊本市坪井横町に宮中商店を開店、二か年にして、これを義兄に譲り尺八界に入らる。先生は幼少よりして楽才あり。前原高等小学校在学中、全校生徒を代表して唱歌「桜井の駅」を当時の録音機に吹き込まれたことありとか、10歳の頃より虚無僧の竹韻に憧憬16歳の時、隣村の岡本藤助氏に就いて1週間尺八の手ほどきを受け、爾後、井上染料店勤務の傍ら独学にて6年間勉強、大正4年熊本転勤を機会に正式の修行を志し、当時九州一の名声高かりし高木秀月師を訪れ、約3か月にして同師、病床に就かれたため中絶、偶々熊本医学専門学校のかくれたる若手宮川柳波氏を知り2か月間その教えを受けられたが、同氏卒業帰郷のため爾後は古賀俉竹師に就き、その芸風を吸収する傍ら小出登似、宮原検校、松浦つね、松木みさ、鳴尾てる、福田きく、目賀田直子、高木秀幸等、箏絃の大家を歴訪、これによって外曲特長会得に努めらる。かくて31歳のとき、熊本市坪井二丁目に尺八指南所を開き製管をもはじむると共に一般社会人の他、薬学専門、第五高等学校、高等工業などの学生に教授。この頃、居を九品寺町に移さる。大正13年9月3日福田きく師の三絃にて若菜、根引の松、深山獅子の三曲を北白川大妃殿下の御前に演奏し金一封拝受の栄に浴せらる。この頃より尺八の本分は結局本曲に痛感し、明暗の大家津野田露月師に乞い、その快諾を得て雀躍、途中一里三合(5キロ)道を遠しとせず、毎日、師のもとえ徒歩にて修行に通い、大正14年11月に允可の一巻をいただかれたときは感激のあまり泣かれた由、この允可後更に斯界先達の芸風を学ぶため、明暗35世小林紫山師、谷狂竹師、明珍宗山師、谷北無竹師、岡本天南師、宮川如山師等と交友、夫々妙韻を吸収玩味しつつそれに先生独特の工夫を加え、現在も尚研鑽を重ねられつつあり。かくて要するに外曲は筝絃によって夫々の曲趣を会得、本曲は強く自己の独創を活かし居るを以て結局敢えて「掬風派」を唱え居る所以との由。大正14年10月医師の誤診因で一朝にして愛児を亡はれ、それが動機となって翌11月俄かに福岡市に移住、掬風会を組織して尺八教授に活動、その間、初めは呉服町、天神町、大名町と市内を転居、遂に昭和20年6月19日の米機空襲に逢い糸島郡深江正覚寺に疎開、同28年4月前原町に移住、その間、福岡在住の20年間は福岡を中心に久留米、門司、若松、八幡、戸畑,飯塚等を巡講、糸島疎開後も昭和39年3月頃迄は週2回程度は福岡まで出張、尺八の指南級に対して本曲の伝授に努め殆ど廃絶しかけた明暗本曲の再興に傾注された功績は斯道のため、まことに偉大なるものあり称せられましょう。この間一般人の外、西南学院高等部邦楽嘱託教師、九大竹和会、歯科医専尺八部等、学生層の指導にも当たられた。昭和39年3月病を得、一時容態混沌一同憂愁の裡にありましたが、最近漸く快方に向かわれ、専ら自適静養中。先生の作曲されたものに弔子鈴慕、仏心、秋情外十余曲、何れも明暗の風韻、深く人心を打つものばかり。好んで吹かれる曲、阿字観、明暗鈴慕、虚空ジ、霧海ジ、奥州薩慈、九州鈴慕等、外曲では八重衣、残月、萩の露、夜々の星、青柳、ままの川、楫枕等。ご家族、夫人ハルノ氏、(明治22年7月18日生まれ)ご長男寛之氏(大蔵事務官門司税関勤務)二人に令孫二人と共に前原町上町28の1に御住み居せらる。先生は将棋、短歌、俳句の外明笛、月琴、ホービ琴、(胡弓に似たもの)浄瑠璃など。余技も多くまたいずれも達者なり。若き頃は杖術、柔術にも志あり容貌必ずしも魁夷ならざれども所謂外柔内剛、健康にして不撓、願わくば喜寿を超えて益々旺なられんことを。(門人一同頓首敬白より)

中村掬風師の地無し長管尺八は弟子の桜井無笛師に伝わり、桜井氏の弟子、門田笛空師に伝わりました。故・岡本竹外師は桜井無笛師の弟子であり、明暗蒼龍会の会員は中村掬風師の流れを伝承しています。私は桜井無笛師、門田笛空師作の長管尺八を所蔵、これを参考に地無し尺八を製作しています。

中村掬風師の地無し長管尺八は弟子の桜井無笛師に伝わり、桜井氏の弟子、門田笛空師に伝わりました。故・岡本竹外師は桜井無笛師の弟子であり、明暗蒼龍会の会員は中村掬風師の流れを伝承しています。私は桜井無笛師、門田笛空師作の長管尺八を所蔵、これを参考に地無し尺八を製作しています。